浩如烟海的古籍是中华文明绵延数千载的历史见证,也是人类文明的瑰宝。少数民族古籍,是其中重要的组成部分,蕴涵了各民族的文化审美和精神理念。

今年对于古籍工作来说,是一个可喜的年份。“加强文物古籍保护利用”首次写入政府工作报告。继1981年《中共中央关于整理我国古籍的指示》印发41年后,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推进新时代古籍工作的意见》,为新时代古籍事业的发展指明了方向。作为全国少数民族人口最多的广西,民族古籍工作进展如何?国家民族事务委员会全国少数民族古籍整理研究室主任张俊豪近日评价道:“广西在民族古籍工作方面进行了诸多有益的探索创新,形成民族古籍工作中的‘广西经验’。”

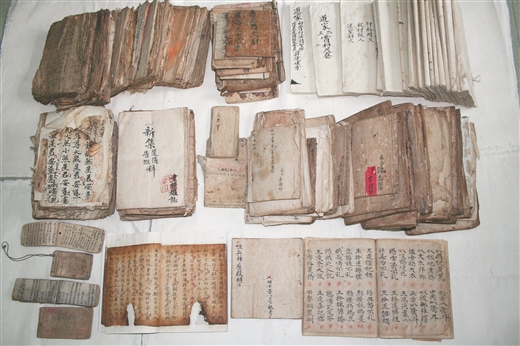

专家学者深入基层搜集民族古籍。

抢救保护有良方

在广西历史长河中,各个少数民族创造了丰富多彩的民族古籍,它们记载着各个民族的历史文脉、生产生活、民俗礼仪、情感体验等,凝聚着各民族文明的智慧。据不完全统计,我区现存在档的少数民族古籍有2万多册(件),90%收藏于广西少数民族古籍保护研究中心。

广西少数民族古籍保护研究中心主任韦如柱说起民族古籍如数家珍:“民族古籍主要包含神话、传说、故事、歌谣、祭词等书面和口传载体,由于历史原因,新中国成立后尤其是改革开放后其抢救保护才提上议程。1986年,我区成立少数民族古籍工作机构,开始有了专业的民族古籍搜集整理队伍。近40年来,一代代民族古籍工作者深入基层,投入各民族古籍的抢救搜集和整理保护中,从2016年至今,我们每年的抢救搜集量都在1000部以上。”

为了抢救散落的八桂遗珍,韦如柱常带领团队深入山乡、走村串寨,足迹遍布八桂各民族村寨。2019年,为了编纂《顿造忙(创世经)影印译注》,他们深入经书的流传地大新县下雷镇,与群众同吃同住,请当地民间艺人用壮语诵读经文,讲解字词含义,跟踪录制民间仪式……2021年,《顿造忙(创世经)影印译注》荣获中国民间文艺最高奖“山花奖”。

“民族古籍最显著的特点就是人民性。它扎根于人民、来自于人民,饱含着劳动人民智慧的结晶,凝聚着民族精神的无穷力量。需要深入基层和群众,做到用心用情用功”,韦如柱总结搜集经验道。在全国同行遇到抢救搜集工作的瓶颈时,他与团队探索出“古籍复制件换原件”的抢救搜集新模式,既满足了群众实际所需,又有效保护民族古籍,使抢救搜集工作取得丰硕成果,我区民族古籍收藏量达到全国行业首位,这一首创经验也被评为全国少数民族古籍抢救保护工作的“广西经验”。

“古籍工作是冷门绝学,老一辈民间文艺家说要有‘三得’:耐得寂寞,守得清贫,坐得冷板凳。”韦如柱说,“在日新月异的时代浪潮中,坚守事业的使命初心,就是要秉承深厚的家国情怀、民族情怀和历史情怀,从散落的民间文献抢救搜集做起,从修复保护一张张书页做起,从破译一句句诗行做起,积少成多,集腋成裘。”正是一代代民族古籍工作者的坚持不懈,才使得散落的八桂遗珍如珠串联……

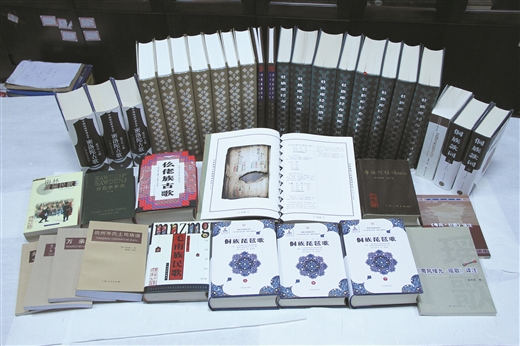

广西部分少数民族古籍。

整理研究出成果

翻阅一册册古籍,如同领略一部部民族的历史,一幅幅五彩斑斓的民族画卷隐约呈现——

首批入选《国家珍贵古籍名录》的壮族古籍《麽破塘》,是清光绪七年(1881年)的古壮字抄本,既有波澜壮阔的“开天辟地,创造万物”,也有和声细语、推心置腹的伦理道德教育;清光绪三十一年(1905年)的《毛南族山歌》,是毛南族较有代表性的古籍,用毛南土俗字记述了毛南族丰富多彩的生产生活场景和民俗风情;仫佬族依饭经书、京族喃字抄本……一本本泛黄的古朴而珍贵的民族古籍,凝聚着一个个民族创造的文化精粹和智慧结晶。

据了解,我区现存少数民族古籍为数最多的是壮族古籍,其次为瑶族古籍。自2007年国家启动“中华古籍保护计划”以来,广西有31部少数民族古籍入选《国家珍贵古籍名录》,彰显了广西少数民族古籍在全国的地位。

“在整理古籍方面,我们深入做好古籍的基础性整理研究,遵循民族性、科学性、规范性的古籍整理原则,努力打造精品化出版成果。”韦如柱说道。壮、瑶、苗、侗等民族的代表性经典古籍因深入研究出版走向全国。如布洛陀研究,最初由布洛陀抄本整理而成《布洛陀经诗译注》出版,首次向世人展示了壮族宏大的创世史诗。之后,《壮学丛书》重点项目《壮族麽经布洛陀影印译注》出版,在学术界引起强烈反响,掀起了布洛陀文化研究的学术热潮。

我区出版单位也为古籍出版“保驾护航”。广西出版传媒集团加强顶层设计,将古籍出版列入“十四五”时期的重要任务,以精品出版为目标,支持各出版单位在古籍出版领域充分利用优质资源,策划开发重点选题,形成专业化、特色化、精品化、市场化的古籍出版品牌。该集团旗下广西教育出版社已在古籍出版领域崭露头角,其中“广西古籍文库”计划在10年间陆续推出60多个项目,逐步形成集成化、规模化、系统化的古籍出版序列。

广西师范大学出版社坚持珍稀文献的定位,形成涵盖少数民族古籍整理等在内的珍稀文献出版板块,以及从古籍类选题延伸出的社科类、古籍研究工具书类选题等,全年计划推出古籍文献类图书60余种。广西民族出版社着力打造民族文化精品图书,加强古籍出版部门建设,加快古籍编辑出版人才培养,完善古籍工作长期规划等。

部分民族古籍类出版成果。

传承利用显活力

“惟殷先人,有册有典。”目前,我区民族古籍在研究成果方面硕果累累,为民族文化和地方社会发展提供了宝贵的文化资源,而古籍数字化和普及传播,也为民族古籍保护和利用插上翅膀。

近年来,我区通过数字化、影印出版等再生性保护的方式,有效提高民族古籍的利用率。2021年,广西少数民族古籍保护研究中心通过数字化手段复制古籍2700部,进一步丰富了广西民族古籍的利用手段。

据悉,广西教育出版社与广西少数民族古籍保护研究中心联合打造“广西古籍文库”数字平台,即依托广西古籍搜集、整理、研究及出版成果开发同步数据库,含“四库一典”:“铸牢中华民族共同体意识古籍库”“中华古壮字古籍库”“广西地方特色文献库”“广西经典文献当代转化库”以及“中华古壮字字典(在线版)”。该平台第一期将于今年8月上线,目前已完成数据库平台开发与服务器部署,预计上线时完成1000份文书、100册古籍底本等资源入库展示,集古籍影印件、古籍整理数字出版物、古籍相关音视频及图片资源等于一体,多维度立体呈现古籍所承载的文化内容,支持在线阅读等功能。

随着我区大力推动铸牢中华民族共同体意识示范区建设,民族古籍作为民族的文化根脉和历史记忆,也是示范区建设不可或缺的文化内核。“让少数民族古籍成为铸牢中华民族共同体意识的重要资源”,成了当前我区民族古籍工作者的广泛共识和目标。

让古籍“活”起来,让更多人传承文化薪火。我区相关部门积极投入民族古籍普及宣传之中,举办了少数民族古籍保护成果展、民族古籍选题展等特色鲜明、内容丰富的古籍展览,引导更多公众关注和参与古籍保护。据不完全统计,近年来自治区图书馆开展与古籍保护相关的展览、体验、宣传推广活动数十场,参与读者上万人次。

“接下来,我们将按照中央和自治区有关部署,认真贯彻落实《关于推进新时代古籍工作的意见》,进一步提升民间文化传承人、市县民族文化工作者、专家学者‘三支队伍’建设,不断推进古籍工作的科学化、规范化、体系化,以高质量发展加快古籍资源转化利用,为推进铸牢中华民族共同体意识示范区建设提供文献典籍的力量”,韦如柱说道。

弦歌不辍,薪火相传。民族古籍焕发活力,文化之脉绵延不绝。(记者 林雪娜 本文配图由广西少数民族古籍保护研究中心提供)

(责任编辑:郑友)