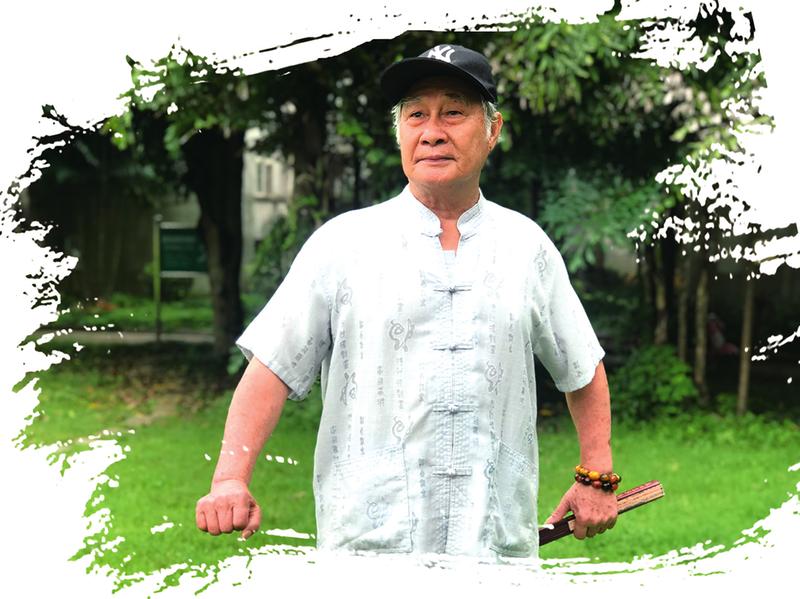

原标题:八旬老戏人心心念念把粤剧、邕剧发扬光大

冯杏元我对戏曲有一种执念

精神矍铄的冯杏元展示戏曲功底。

头戴嵌宝紫金冠,上有白色的凡珠和粉红的绒球,粉色的吊穗;身穿白底蓝色花纹甲胄,脚蹬一双虎头战靴……这是1960年18岁的冯杏元出演邕剧《女斩子》中的造型照片,在剧中他饰演薛丁山之子薛应龙。端详着老照片,今年80岁的冯杏元眼里满是深情。

若不是疫情的缘故,老人或许现在还在全国各地为戏剧奔忙。最近虽然没往外跑,但冯杏元还是闲不住,参加了邕剧新编某剧的有关业务研讨工作。对于深爱的戏曲心心念念,老人说这是他一生的执念。

小小少年 跟唱《凤仪亭》获准入行

上世纪40年代,冯杏元出生在广西隆安。从小跟随父亲以及乡亲看戏,受到了戏曲的熏陶。1959年,为了解决“三老”(剧目老、演员老、观众老)问题,南宁邕剧院在全广西登报招生。当时,冯杏元正在南宁仁爱路一所民办学校读初中二年级,听说南宁邕剧院要招生,于是想到去学唱戏。他清楚地记得7月的一个星期日,南宁邕剧院正好演日坊戏,他通过剧院里隆安籍艺人陈根的引荐参加考试。一到考试地点,黄少金老师正在化妆。他看了冯杏元一眼说,“你到后台去等会,我们考考你,看你有没有潜质”。

就这样,在演出前,由黄少金、芝兰女、文武英和赖发增几名邕剧前辈一起考核了冯杏元。由文武英主唱,冯杏元跟唱《凤仪亭》中“吕布”的唱段,并且还在芝兰女示范下跟学云手。虽然冯杏元有些紧张和害羞,但他学得像模像样。因为父亲是戏迷票友,很爱唱戏,冯杏元小时候就跟着父亲在文化馆唱过,有一定基础。主考老师们听了冯杏元的跟唱后当场拍板决定要他。当天,教武打的老师刘三也在现场,还对他说:“世侄,恭喜你,明天就过来跟我们学。”

于是,冯杏元进了南宁邕剧团。剧团为新学员专门成立了学习班,邀请了知名编剧为他们上文化课。包括洪高明、李应瑜和厉孖七等名家,都给他们上过课。其中,洪高明教的是古典文学课。学习班分小学和初中班,在三年时间里,第一年打基础,学练嗓子、地毯功、武功,学习难度逐步加大;第二年分行当;第三年教折子戏。

冯杏元分行当后学的是小武行当,老师开始教他《男斩子》和《女斩子》。《男斩子》讲述杨家将的故事。他跟黄少金学。戏里,冯杏元演的是杨六郎儿子杨宗保。而在讲述“樊梨花斩子”的《女斩子》里,他跟芝兰女学,演的是薛应龙。

连学6年 难忘那段激情燃烧的岁月

也就是在那段时间,冯杏元熟识了文武排场30多个,掌握“铲台”“跳椅”“手桥”“把子功”“跟斗功”“变脸”“气功”“十八罗汉架”等南派粤剧表演特技。黄少金教他排场戏并非是用正规的时间,而是用课后的时间“开小灶”。黄少金坚持每天都教这个心爱的弟子,冯杏元彼时年少,还不知道师父所说的“学好排场戏,天下皆可行”是什么意思。日后他才明白,原来,戏迷们喜欢看热闹打戏,而讲究炫技的排场戏,无疑是他们的最佳选择之一。

上世纪60年代初,也就是1960至1964年,算是南宁戏曲发展的一个鼎盛时期。当时,粤剧、邕剧、桂剧、京剧、彩调剧演出市场火爆,每个星期只有星期一休息,其他时间均有演出。星期二、三、四是剧团第2梯队的演员演出。星期五、六、日的晚上,由名角演出。李名扬、李传湘(林宝群)、钟小春、蒋细增、芝兰女、黄少金等当时的邕剧著名演员粉墨登场,上演一出出好戏。

学员完成3年学习以后,根据行当的安排,开始参加各类演出。冯杏元参加的是星期日白天的“青工场”演出。演出于下午1时开场,主要由青年学生演员演出。

当时剧院的座位分前后座,前座3毛钱,中座2毛钱,后座1毛5分钱。演出最火爆时,剧院一个月最高收入突破1万元。这样,演员们的工资有保证了。

1962年,冯杏元从学员班毕业。3月5日,在南宁邕剧院举行了拜师大会,文艺界人士、老师和学员们一起参加,会后大家还一起拍了纪念照。

紧接着,南宁文化局为了让刚毕业的学员更上一层楼,又把南宁邕剧团以及凤凰青年粤剧团的年轻演员集中起来,从北京请来京剧老师传授身段等戏曲功夫。就这样,京剧和地方戏剧的融合,冯杏元又学了3年。

沪上深造 练就集编、导、演于一身功夫

在冯杏元的戏曲生涯中,他参与排演了《牧虎关》《杨八姐搬兵》等大小剧目100多个,塑造了张豹、汉献帝等一大批舞台人物形象。唱腔激昂、武打干净利落的独特表演风格,很好地传承了以南宁府为中心的西道粤剧粗犷火爆的艺术特色。

为了解决广西戏剧编导青黄不接的问题,1983年,广西与上海戏剧学院共同举办了广西少数民族编导进修班,培养复合型的戏剧导演编剧人才。招编导的试卷由上海戏剧学院出题,先考文学知识,然后才面试。冯杏元还记得,笔试考了导演对某部戏剧的编导阐述。通过笔试和答辩,冯杏元来到上海戏剧学院学习导演方面的专业知识。

在上海戏剧学院,冯杏元打开了一扇学习戏剧的窗子。在这里,著名学者余秋雨、昆曲名家俞振飞、昆曲名家男花旦方传芸、戏剧理论教授陈古虞等为学员上课。余秋雨给冯杏元留下的印象最深刻,因为他上课时滔滔不绝,说话很有条理,且不时蹦出独到的见解。最主要的是,他深入浅出的讲课能让大家都听得懂。

冯杏元像海绵一样吸收各类戏曲知识。他每天白天学习,晚上看戏。学员们要学十几门功课,甚至连化妆都要学。而每门功课都要考试,他每一科的成绩都是优,是班上的优材生。

在上海戏剧学院,老师对学员的诱发启迪很重要。比如:老师会抛出“一个经典剧目有可能拯救一个剧种”的观点,并以昆曲《十五贯》为例,让学员们探讨哪一场是高潮戏、哪一场是次高潮。冯杏元告诉老师,他认为《访鼠》是《十五贯》真正的高潮戏。老师笑着说“在你之前也有一个学员有这样的观点,那你说说你的看法”。于是在轻松的氛围里,师生展开了热烈的讨论。经过在上海戏剧学院导演系深造,冯杏元目前是广西唯一集编、导、演于一身的南派粤剧全能型人才。

以戏带人 已培养出100多名粤剧接班人

多年来,冯杏元通过“以戏带人、以戏出人”以及举办多期“粤剧学习班”来培养传承人。自1984年起,共培养了梁素梅、彭永忠、黄威聚、姚艳、黄俊成等100多名粤剧接班人,现在他们在两广多个粤剧团体中成长为骨干演员。

冯杏元还整理抢救了《西河会妻》《芦花河》等一批传统粤剧、邕剧剧目,持有与粤剧、邕剧相关的文本、图片、音频、视频等珍贵资料,包括学艺时的图片资料和收徒的资料,对研究和传承广西粤剧、邕剧具有重要作用。他多次被评为系统先进工作者,获评南宁市优秀知识分子,并入编《中国戏剧家大辞典》等。

2005年退休后,冯杏元先后担任南宁市粤剧团、南宁市民族文化艺术研究院艺术总监和顾问,以冯杏元大师工作室为载体,致力于粤剧、邕剧等地方优秀传统戏曲的保护、传承、传播、创新与发展。可以说,冯杏元与粤剧、邕剧艺术融为一体,把全部的精力都奉献给了戏曲事业。

2018年,冯杏元被评为国家级非物质文化遗产代表性项目粤剧项目传承人。谈到邕剧和粤剧之间的联系时,冯杏元认为,邕剧和粤剧虽然存在区别,但是同源。邕剧与粤剧的区别,在于邕剧重“看”,粤剧重“听”,这使得邕剧的传承和发展要和粤剧走不同的道路。

冯杏元心中一直牵挂邕剧和粤剧的未来发展。“传承戏剧,还是要靠三个方面,演员自身的功力、政府的决策以及观众的欣赏。”冯杏元说道,“而观众能到戏院看戏,这对于戏剧来说,才是传承和发展的根本途径。”同时,在各种平台播放邕剧和粤剧,也是推动本地戏曲发展的举措。而让老人欣慰的是,随着近年中国-东盟(南宁)戏剧周的连续举办,世界各地的人到南宁看戏,南宁戏剧走出国门,这一切让戏剧人对未来充满信心。(记者 李宗文)

(责任编辑:覃逸霏)