故事里的郁江(六) 邕江之源 遗落在三江口的千年往事

南宁简称“邕”,东汉文字学家许慎在《说文解字》中,对“邕”作出深刻阐释:“邕,从川从邑,四方环水之城。”可见,“邕”本义是指四面被水环绕、自然形成的都邑,恰好这一“都邑”即是山环水绕的南宁。八月骄阳似火,采访采风团走进南宁市江南区江西镇同江村三江坡(俗称三江口),这里是左江与右江的交汇之处,左、右江汇合后形成的蜿蜒之河始称邕江。作为郁江流经南宁段的别称,邕江全长134千米,流域面积达6569平方千米,千百年来滋养着南宁大地,早已成为刻在城市记忆里的“母亲河”。

左江与右江交汇处。(梁永艺 摄)

邕江之源:左右江汇流的古村印记

明代旅行家徐霞客在《粤西游日记》中曾这样描述邕江:其“前临左江,后崎右江,乃两江中央脊尽处也”。此时,左右江交汇处泾渭分明,十分壮观。据当地人介绍,江水颜色呈黄色的是左江,绿色的是右江,形成“鸳鸯”河的原因,可能是左江的上游是石灰岩山区,由于上游降雨将大量泥沙冲击到江水当中,形成了浑浊的黄色,而右江上游并没有出现降雨,因此形成这独特的景观。

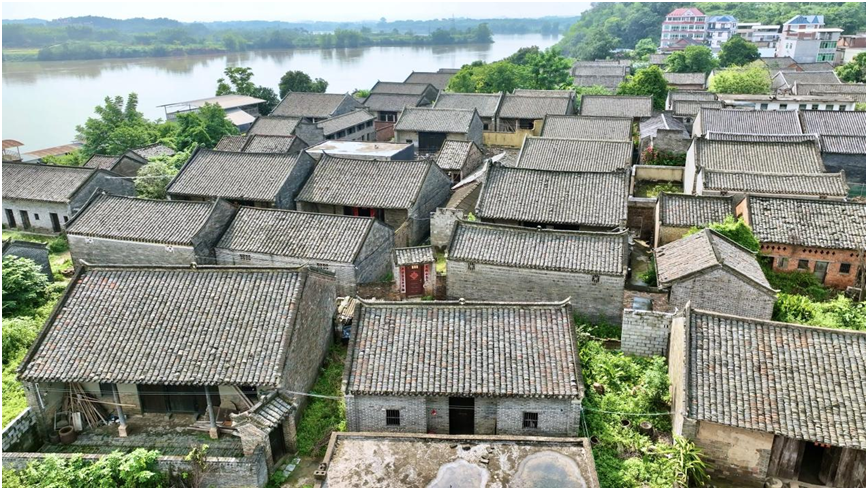

三江坡古建筑群。(梁永艺 摄)

《粤西游日记》中还提及“其东有村曰宋村,聚落颇盛,而无市肆”。宋村即是左、右江交汇形成的三角地带,现名三江坡。如今,历经百年沧桑,村落中仍完好保留着具有融合岭南建筑与壮族特色的明清古建筑,虽然檐壁斑驳、木雕褪色,但精美的图案仍可窥见当时当日的繁华景象。但因江宽水阔,这里相比于城市中快节奏的车水马龙,完全是另一番“世外桃源”般的悠闲,时光在这里慢了下来,夹杂着寂寥和沧桑,像一首动听的老歌。

宋村上游约4公里的左江右岸,扬美古镇的古埠码头保存完好。扬美古镇始建于宋代,具有上千年的历史。自建镇到民国年间,一直是近百公里范围商品集散地,繁荣一时。这也印证了宋村虽“聚落颇盛”,却“无市肆”的原因。据说,扬美古镇在1998年开发时,仍保留有700多间的明清古建筑群,是南宁市保存最为完整的明清建筑群。可见在邕江之源,一定藏有许多不为人知的往事。

在当地人推荐下,采访采风团在宋村(三江坡)采访到致力于三江口文化研究的民间学者、广西作家协会会员、宋村村民宋多河,在宋村的古榕树下,宋多河说起许多鲜为人知的三江口往事以及邕城文脉之根。

邕州溯源:从骆越王城到唐宋重镇

南宁古称邕州,提起邕州的历史,很多史料记载是从东晋“分郁林郡立晋兴郡”开始。但宋多河却有不同的见解。他说,邕州的起源应该更早一些,而更多的答案,就藏在左江、右江、邕江三江交汇的 “合江半岛”里。

在三江坡村史馆了解三江口往事。(卢明发 摄)

宋多河介绍说,自古以来,三江口周边区域土地肥沃、物产丰富、民风淳朴,左、右江汇合河畔八九平方公里的区域,形如一个半岛,史称“合江半岛”。2017年,在浙江杭州举办的“两宋印章”特展会上,“合江钤辖院记”铜印被专家鉴定为“五代十国”时南汉(917年--971年)在邕州驻军的官印,说明唐宋时期这里是军队驻防的合江镇。

2009年,在第三次全国文物普查时,南宁市博物馆的专家们在宋村“那城”(现荒芜)一带,发现许多残存的陶片和瓦片,具有典型的汉代特征,其中一些板瓦、瓦当等建筑构件,在当时官署才能使用,专家们当即判断,这里应当是一处汉代遗址。后来试掘时,又挖出了汉代的窑址、用瓦片砌的墙和带五铢钱花纹的陶器。通过比对,专家们发现,遗址中发现的板瓦造型与纹饰与广州南越王宫署中发现的基本一致,所以推断,这就是“三江坡汉城址”。这一发现,填补了南宁市区没有汉代建筑遗址的空白。

2012年10月,南宁市非物质文化遗产保护中心联合广西骆越文化研究会在三江坡调查时,发现地表有大量贝壳、鱼骨、旧打击石器等,还发现了新石器时代的大石铲,以及随处可见的夹砂印纹陶、灰质印纹陶残片。结合附近曾带有骆越文化特征的纹饰的青铜器和玉器出土或出水,以及宋村开村时,家族供奉的主神是骆越神祇等佐证,古骆越文明的面纱在三江口的遗存被慢慢揭开。专家们认为,宋村小半岛是一个从石器时代至秦汉时期的文化遗址,是古骆越人生活的核心区域之一。2017年,三江坡汉城址被列为自治区级文物保护单位,史前文明的基因在当代得以保护和延续。

八尺江。(卢伊琳 摄)

采访采风团在南宁市顶蛳山遗址博物馆了解到,从20世纪60年代起,南宁市的文物工作者就相继在邕江及其支流沿岸发现了一些贝丘遗址,这些遗址文化面貌趋于一致,构成了邕江流域分布密集的聚落群。

值得一提的是,在邕江支流八尺江右岸,距今8000—7000年的顶蛳山第三期文化堆积中,除发现数量较多的螺壳、蚌器、磨制石器,还发现331座“屈肢”或“肢解”的墓葬。亲身参与顶蛳山文化遗址发掘的原邕宁文物管理所所长雷升曾说,贝丘遗址分三个文化层,最下一层是一万年前,中间一层是八千年前的,上面一层是五千年前的。

在三江坡中心区域,有一处显眼的小丘,小丘上一棵榕树茂密繁盛,这就是当地村民皆知的“皇姑坟”,即史料记载的“兴陵”。清代乾隆年间的《南宁府志》、1937年《邕宁县志》等记载:“兴陵,在县西合江镇宋村,葬桂王妃(永历帝的父亲朱常瀛的妻子,先为妃子,后扶为正室)永历五年(1651年)夏四月戊午,太后王氏崩于田州,五月葬南宁,上尊谥曰孝正皇太后”。

为何称皇太后为“皇姑”?宋多河解释说,相传,永历二年,孝正皇太后王氏随永历皇帝来南宁时,与当地宋氏家族先祖宋子贤关系密切。她对村民友善,尤其喜爱宋子贤的孩子,以“姑侄”相称,村民便都尊称她为“皇姑”。据悉,“兴陵”作为中国西南地区唯一皇家陵园遗存,其保护修缮工作,被纳入2024年南宁市第四次全国文物普查重点项目。

宋多河说,合江半岛三面环江,水路能到滇贵、越南,陆路是邕西古道的关键节点,如今,半岛上还有古河堤、古堨坝的痕迹,是南宁城市历史文化瑰宝。1988年,在三江坡小鼓岭还挖出过西汉墓,里面有铜剑、铜鼎和玉片,结合《汉书》记载,这里很可能是秦汉时期郁林郡都尉的驻地,负责管控岭南西部的军事,相当于早期“省级”军政中心。

从石器时代的先民聚居,到秦汉时期的军政城邑,再到唐宋的合江镇,合江半岛一步步奠定了这座城市的根基。南宁三江口地区有首民谣俗语:“秦汉山尖尖,瓯雒水旁边;云队点兵地,从来好耕田,快来一步同船过,迟来两脚守江边。”有人解释为秦汉的宝贝在山尖尖上面,更古老的瓯雒族群的宝贝则多在水岸边,平话人征战的地方都有良田,即壮话说的“雒那”。所以,宋多河大胆推断说,从秦汉将岭南纳入版图及平定岭南必经如今南宁三江口的历史来看,秦汉大墓可能在此。如果考古专家能够进一步挖掘证实,那南宁的建城历史就要往前推400年,即首府南宁建城历史是2100年,而非大家公认的1700年。

从新石器时代的大石铲到汉代的板瓦瓦当,从唐宋的“合江钤辖院”官印,到明清的“皇姑坟”遗存,三江口的土层里层层叠叠埋藏着邕州从骆越聚落走向军政重镇的密码。宋多河的考证与考古发现相互印证,不仅将南宁建城史的起点推向更遥远的秦汉,更勾勒出中原文明与岭南土著文化在此碰撞融合的早期轨迹。而这片孕育了古老文明的土地,并未将故事停留在过往——当平话山歌在古榕树下响起,当“那”文化的稻浪翻滚依旧,当疍家叹歌化作城市记忆的注脚,骆越文明的基因正以鲜活的姿态融入当代。下一篇,我们将循着这些活态的文脉遗存,探寻三江口的千年往事如何在今日南宁延续新生。(文:黄露、穆德爽、陈惠 来源:广西壮族自治区水利厅)