原标题:蚕宝宝变“金宝宝” 蚕桑产业“破茧成蝶”

6月1日下午,雨后的桑园里还有积水,天已放晴,兰辉锋穿着水鞋、提着麻袋在桑园里麻利地采摘桑叶。“桑叶摘回去用来喂蚕的,家里有10多万条蚕等着吃呢。”兰辉锋说。

兰辉锋在桑园里采摘桑叶。(央广网发 记者 罗兰 摄)

兰辉锋是广西河池市宜州区德胜镇上坪村洞口屯的村民,近年来,宜州区种桑养蚕业的发展给他的生活带来了很大的改变。“我们以前种甘蔗,经济效益可不比养蚕,那时候一年下来毛利才四千来块钱,现在我出一批鲜茧的收入就有一万多元。”兰辉锋感慨道。

兰辉锋家的第三批蚕正茁壮成长,很快就可以上蔟结茧。(央广网发 记者 罗兰 摄)

兰辉锋家这10多万条蚕大概5个标准张,每个标准张的成本是150多元,这是小蚕共育技术给他带来的福音。通过企业或者专业养殖户进行小蚕共育,村民们买到的是3龄蚕,再养20天左右,蚕就可以产茧。这既给村民避免了养育幼蚕因技术不到位导致存活率低的问题,也降低了村民养蚕的产茧周期。

宜州刘三姐桑蚕高效生态产业核心示范区小蚕共育房。(央广网发 记者 罗兰 摄)

看到桑蚕行业成本低、效益高、收入快,兰辉锋通过流转外出务工村民的土地,目前共种植有20亩桑叶,扩大了养蚕规模。蚕宝宝成为了助他增收的“金宝宝”。

上坪村桑园。(央广网发 记者 罗兰 摄)

2022年4月以来,兰辉锋已经卖出两批鲜茧,现在养的第三批蚕这几天即可上簇结茧。“第一批卖了540斤茧,第二批卖了530斤茧,鲜茧价格每斤23元至24元。”说到前两批蚕茧的产量和收入,兰辉锋很是开心。近年来,宜州区鲜茧销售渠道和价格都比较稳定,这无疑给他吃下了养蚕的定心丸。

在兰辉锋的蚕房内,胖乎乎的蚕宝宝在地上蠕动,成长得很茁壮。兰辉锋带着桑叶坐上滑轨,很快就给蚕宝宝们喂完了“晚餐”。以前,蚕房内都是铺设砖头路来喂养,产茧的时候也是人工摘茧,500斤茧需要6个人摘2天,现在村民们不仅用上了滑轨,也用上了摘茧机,2个人半天就可以摘完500斤茧,当天就可以拿去卖。这样的省力化养蚕方式帮助村民大大地节省了人力,并提升产量和产值。

兰辉锋在蚕房内坐上滑轨喂蚕。(央广网发 记者 罗兰 摄)

兰辉锋说:“以前靠人力,一个人每批也就能养出100来斤茧。这些年,政府推进桑蚕产业发展,帮我们引进技术,改善了养蚕的条件,现在养蚕都省力化了,一个人可以养出200多斤茧。”

在宜州区,一年的养蚕时间有六七个月,全年可以产出大概12批鲜茧,像兰辉锋家,一年种桑养蚕的收入就有12万元左右。“现在生活越来越好,房子也重新装修了,家里想买什么就买什么。”兰辉锋说。

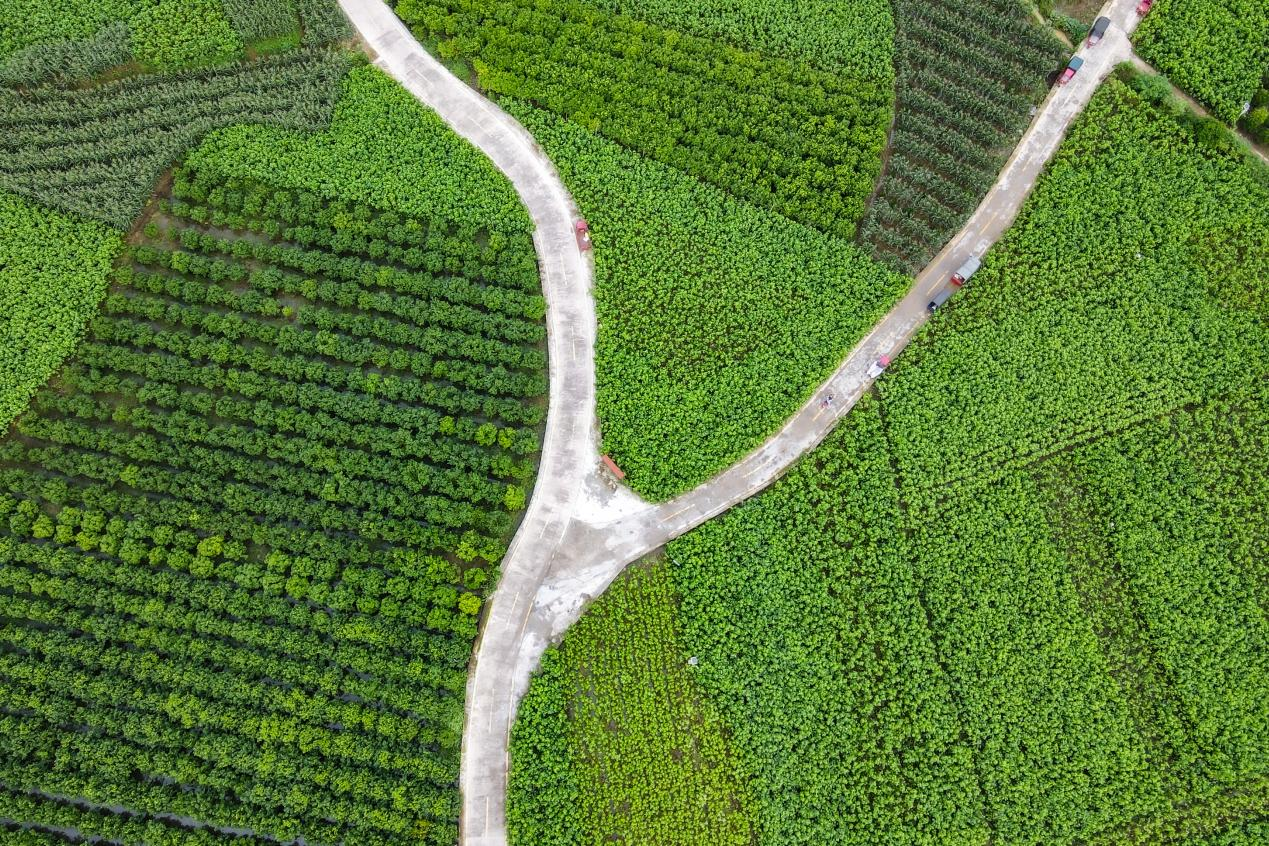

宜州刘三姐桑蚕高效生态产业核心示范区。(央广网发 王伟臣 摄)

近年来,宜州区全力打造宜州刘三姐桑蚕高效生态产业核心示范区。该示范区位于宜州区德胜镇上坪村,核心区的桑园面积有3000多亩,惠及当地村民556户2145人,并辐射带动整个宜州区桑园建设规模化、桑蚕养殖省力化、种养结合绿色化。

示范区通过实行“龙头企业+合作社+基地+养蚕专业户(养蚕大户)+普通养蚕户(脱贫户)”合作发展模式,打造桑蚕产业化联合体,为村民提供优惠的蚕种价格、免费的技术服务及保底收购价。

宜州刘三姐桑蚕高效生态产业核心示范区。(央广网发 王伟臣 摄)

据了解,河池市蚕桑生产规模(面积、发种量、产量)已连续17年保持全国地级市第1位。2021年,河池市桑园面积发展到90多万亩,蚕茧产量16万多吨,产值84亿元。

目前,河池市宜州区桑园种植面积达38万亩。2021年宜州区蚕茧产量8.18万吨,养蚕收入42.54亿元,带动养蚕农户10万户45.6万人,村民人均养蚕收入8500元以上。

村民采摘桑叶回家。(央广网发 记者 罗兰 摄)

“下一步,我们会逐年递增桑园面积,扩大规模,对桑园进行低产改造,帮助农户提升桑叶产量,并不断把先进的养蚕技术及设备推广给农户,同时大力推动一二三产融合发展,带动农户致富。”宜州区德胜镇农业综合服务中心主任韦江说。

世界蚕业看中国,中国蚕业看广西。广西河池市宜州区是“中国蚕桑之乡”,正在“破茧成蝶”,书写着乡村振兴的新篇章。(记者 罗兰)

(编辑:覃逸霏 责任编辑:覃逸霏)